稀土还没搞定, 中国又发起5年制裁, 关键时刻, 中巴另起炉灶

刚刚对稀土出手,中国又亮出新招,对欧日韩产品连下重手。

一边打产业链,一边建朋友圈,联合巴铁启动新机制。

这一波操作,是否预示着中国在全球博弈中的新布局?

6月30日,中国商务部宣布对来自欧盟、日本、韩国和印尼的部分不锈钢产品加征为期五年的反倾销关税。

要知道,中国刚刚对稀土出口实施管控。

现在又在不锈钢领域出招,外界很难不把这看作资源战略的一环。

更巧的是同一时间,中巴孟三国在昆明举行副外长级会议,提出组建区域新机制。

这番操作,印度肯定坐不住了。

虽然中国稀土出口管控并非针对任何一个国家.

但受到直接冲击的,恰恰是美、日、韩、欧盟这些高科技产业链核心区域。

稀土是什么?战略资源里的王炸。

芯片、导弹、电动车、风电、医疗设备……哪个不靠它?

中国手握稀土定价权,不锈钢关税+稀土出口管控。

看似分头行动,实则是系统性回击。

在过去几个月,美国已经两度与中方就稀土问题进行沟通。

核心诉求只有一个: 放开稀土。

目前美国的稀土储备可能撑不过2026年。

这意味着,如果中国继续管控稀土出口,美国在军事和高科技领域的资源瓶颈将愈加严重。

考虑到乌克兰危机尚未平息,亚太局势日益复杂。

美国在战略物资供应方面的焦虑与担忧,也就不难理解了。

但中方的立场一直清晰:

合法、合规、基于安全审查与产业发展需求,管控措施无意针对特定国家。

过去一年,日韩、印度和欧盟多国相继出台限制中国企业投资与高科技合作的政策。

双边摩擦因此持续升温。

日韩的焦虑主要集中在半导体产业链,稀土就是那根命脉。

一旦稀土供应受限,芯片、显示面板、新能源技术都会遭遇卡脖子风险。

印度的问题则更直接、更现实。

国内电动车产业链已出现供应链断裂,部分车企稀土库存几近耗尽,生产被迫减缓。

这对印度无疑是当头一棒。

欧盟的问题则更复杂。

需求面广泛,涉及制造业、绿色能源、新能源汽车等多个领域。

加上成员国数量多、立场各异,内部协调难度远超日韩印。

欧盟驻华大使放话,公开表示对中国感到恐惧。

若中方不在7月调整稀土及相关出口政策,欧盟高层原定的访华行程可能取消。

然而,中方并未在节奏上妥协。

这操作相当耐人寻味,中方手里,显然还有更多筹码。

值得注意的是,早在4月底,印度突然宣布对中国钢铁产品加征12%的临时关税。

时间恰好踩在美方就稀土问题加紧与中方沟通的敏感节点上。

这项关税措施一度被外界视作印度向美方靠拢的信号。

如今中国反制措施正式落地,印度方面则保持着沉默。

据《印度快报》《商业标准报》等媒体报道,印度多家电动车厂商已向政府紧急请愿。

寻求稀土进口许可通道。

库存已逼近警戒线,供应链存在实质性断裂风险。

但截至目前,印度政府仍未作出公开回应。

资源博弈激烈展开的同时,区域合作格局也在悄悄生变。

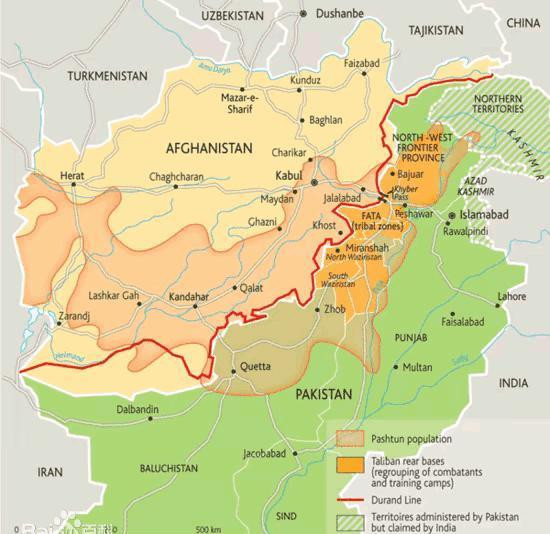

6月下旬,中国、巴基斯坦、孟加拉国三国在云南昆明召开副外长级别会议,讨论建立全新区域经济合作平台。

该平台被普遍视为替代南亚区域合作联盟的潜在机制。

自1985年成立以来,SAARC虽致力于推动南亚协同发展,但在现实中长期处于名存实亡状态。

根源就在于印度与邻国间持续不断的边境纠纷与经济主导分歧。

此次中巴孟三边机制的浮出水面,意味着一种“去印度中心化”的区域整合逻辑正在形成。

对印度自视甚高的南亚主导地位而言,这构成了实质性挑战。

该三边会议的召开,与中方反制措施几乎同步进行。

不少国际媒体认为,这是中国在地缘与经济领域同时打出的一套组合拳。

在外界不断放大的喧嚣声中,中国的态度始终如一。

可以预见,中国将在全球供应链重构过程中继续发挥关键变量作用。

而对产业基础薄弱、制度协调能力有限的新兴国家来说,如何在大国博弈中维护发展空间,已是必须直面的战略难题。

当前局势下,无论是资源争夺、贸易反制还是区域格局重塑,背后都指向一个相同的主题:

全球正在重新洗牌,而中国,正在按自己的节奏写剧本。

合作仍是唯一可持续的选项,但对谁能设定规则、谁能掌握关键资源的争夺,注定还将持续很久。

对于南亚、乃至整个新兴制造业链条来说,这轮连锁反应,才刚刚开始。

- 上一篇:〖医疗图解〗《脾虚》记住这6个穴位

- 下一篇:李君《巾箱秘术》庚部浅解释义(申日)